La terapista Thusnelda Covarrubias, en su monografía para optar a la Especialización en Arteterapia, comparte toda una investigación acerca de la posibilidad de usar la terapia del arte como herramienta para lograr el crecimiento y descubrimiento personal. Es un estudio de caso, aplicado a una joven de 23 años, sin patologías aparentes y funcionaria de un hospital.

El estudio se basa en una sesión semanal, durante tres meses de terapia, fundamentada en el hecho de que toda persona tiene, en forma innata, capacidad para expresarse de manera creativa. Esto permite que la persona que recibe la terapia pueda obtener cambios favorables en su personalidad y formas de vivir; todo por lograr un mayor conocimiento de sí mismo y por la conexión con su mundo interno e incluso con sus imágenes personales.

Lo más relevante en esta terapia, como en toda terapia del arte, fue la persona y el proceso, no la obra final. Las actividades se convirtieron en un medio de comunicación no verbal (aunque también existía la misma). La terapia en general fue semidirigida, como puede observarse en los registros y en las explicaciones de la autora y terapista, con mayor libertad en las sesiones finales.

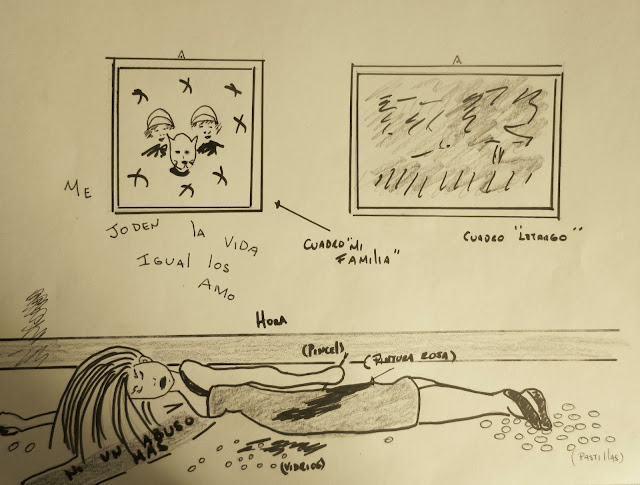

Se le permitió a la paciente (así le llama esta autora a la activa receptora de la terapia, yo llamo a mis estudiantes “participantes” del taller) tener un lugar para expresarse con confianza y desde la tercera sesión se observó una transformación. Pudo expresar que ella era hija de dos hermanos y cómo se sentía por ello. La terapia la ayudó y le permitió conectarse consigo misma, reconoció sus fortalezas y la necesidad de “quererse y cuidarse más”. También descubrió que las artes son un medio de expresión que podría utilizar incluso después de la terapia.

En mi caso utilizo las artes como terapia con mis estudiantes todas las tardes. He trabajado incluso con niños y adolescentes insertados o reinsertados en el sistema educativo luego de severos problemas familiares o de salud por los que se encontraban no escolarizados. Puedo confirmar que el poder de las artes es maravilloso e inigualable. He visto niños avanzar tres años escolares en pocos meses y a jóvenes aprender a leer y escribir a velocidad asombrosa luego de un mes de terapia. He descubierto abusos sexuales en niños a través de dibujos y he conocido el placer de resolver conflictos familiares graves integrando a la familia a las actividades artísticas de sus niños. Creo firmemente en el poder de las artes como medio de expresión cuando es difícil hacerse oír de otra manera, cuando no se saben decir las cosas o sencillamente no se pueden decir.

Y, por su puesto, como en el estudio de Covarrubias, pienso que no es necesario esperar a que las personas tengan problemas severos para que hagan Arteterapia: que los niños estén mal en la escuela o que las personas tengan un trauma, simplemente las artes deberían ser la base de nuestros aprendizajes en la escuela (seríamos todos adultos más creativos en la resolución de conflictos, más seguros y apreciaríamos más las artes). Y es que las artes deberían estar siempre al alcance de todos.

En países de todo el mundo se han utilizado y se utilizan las artes como apoyo para diversas necesidades. Es a partir del siglo XX cuando se comienza a usar el arte como apoyo terapéutico, teniendo como uno de los pioneros, al psiquiatra e historiador de arte alemán, Hans Prinzhorn (1886-1933).

Los psicólogos Freud (1856-1939) y Jung (1875-1961) estudian los símbolos, específicamente el lenguaje simbólico del inconsciente y revalorizan el período de la niñez por su valor en el proceso de formación de la personalidad y en el área de la pedagogía, se comienzan a aplicar y estudiar métodos activos de enseñanza, innovadores como los de Decroly (1871-1932), Montessori (1870-1952) y Rudolf Steiner (1861-1925), muy inclinados a la utilización de la creación artística como parte importante del proceso de aprendizaje.

Otros precursores del Arteterapia fueron Adrián Hill (1895-1977), Margaret Naimburg (1890-1983), y Edith Kramer (1916). Adrián Hill fue un artista estadounidense que, recluido en un hospital durante la Segunda Guerra Mundial, pintaba e incitaba a otros pacientes a pintar, convirtiéndose pronto en un trabajador más del hospital.

Margaret Naimburg fue una educadora que tomó cursos con los reconocidos John Dewey y María Montessori y que fundó en 1915 la Escuela Progresista Walden en Nueva York.

(…) la primera clase incluye a los hijos de un famoso psicólogo, un profesor universitario, un profesor de arte, y un conocido escritor y activista político. The school was perceived as part of a movement to “free the arts.” It was praised highly in the press and had strong support from the intellectual community. La escuela es percibida como parte de un movimiento "libre de las artes." Fue muy elogiada en la prensa y tuvo un fuerte apoyo de la comunidad intelectual (…) El énfasis en la Escuela de Walden fue sobre "El desarrollo de las capacidades de los niños," no la "acumulación de conocimientos". (Altman, 2009).

Edith Kramer fue una educadora, artista y terapista del arte que a partir de 1930 se dedicó a dar clases a los hijos de refugiados de la Alemania Nazi. Se apoyaba en el pensamiento psicoanalítico de Freud y ayudó a niños y niñas con todos los desórdenes emocionales o sociales conocidos. Para 1950 y hasta 1957 trabajó la terapia del arte con niños de la escuela Wiltwyck, dedicada a la rehabilitación de niños con desórdenes emocionales, provenientes de los barrios bajos de la ciudad de Nueva York.

Edith Kramer (1982) señalaba que la aspiración básica del terapista del arte ha de ser:

Hacer accesible a personas perturbadas el goce y la satisfacción que el trabajo creativo puede proporcionar, y, por su percepción y destreza terapéutica, hacer que dichas experiencias sean significativas y valiosas para la personalidad total (…) El terapeuta integra diversas disciplinas. Es al mismo tiempo artista, terapeuta y maestro. Mantener un sano equilibrio entre sus diversas funciones es su mayor habilidad. (p. 23)

En el campo de la educación artística, Viktor Lowenfeld (1903-1960) también se destacó al definir y desarrollar esta área en los Estados Unidos. Nacido en Austria, estudió Arte y Psicología y, sin haber acabado sus estudios, trabajó en el Instituto para Ciegos. Sigmund Freud leyó un artículo sobre el trabajo de Lowenfeld con los invidentes y le hizo una visita a su instituto. Como resultado, Lowenfeld muy motivado, se implicó de lleno en la investigación científica, elaborando sus ideas sobre los usos terapéuticos de las actividades creativas.

En 1947 publicó Creative and Mental Growth, que se convirtió en el volumen más importante en educación artística durante la última mitad del siglo XX, el cual describía las características de las producciones artísticas de los niños en cada edad.

Lowenfeld y Lambert (1980) definen las actividades representativas en cada edad o etapa, ubicándolas en estadios: garabateo, preesquemático, esquemático, comienzo del realismo, seudonaturalismo y período de la decisión. Es importante destacar que, según su estudio, a partir de los 2 años un niño ya puede hacer garabatos y a los 11 ó 12 años puede ocurrir el fin del desarrollo artístico, a no ser que exista en el entorno un ambiente propicio para la creación.

Etapas de Desarrollo Artístico

Edad en la

que generalmente empieza a manifestarse

|

Etapa

|

Actividades

representativas

|

Desde los 2 años

|

Garabateo

|

Dibuja haciendo trazos desordenados en el papel.

|

4 años

|

Preesquemática

|

Primeros intentos de

representación.

|

7 años

|

Esquemática

|

Desarrolla un concepto definido de

la forma. Las representaciones simbolizan parte de su ambiente de forma

descriptiva.

|

9 años

|

Comienzo del realismo

(etapa de la pandilla)

|

Las representaciones están llenas

de muchos detalles. Se observan diferencias sexuales en las figuras humanas.

|

11 años

|

Seudonaturalismo

(etapa del razonamiento)

|

Para muchos marca el fin del

desarrollo artístico. Ya no crea de forma inconsciente lo que conoce sino

representa de forma consciente lo que ve.

|

14 años

|

Período de la decisión.

|

Desarrollo de un conocimiento

consciente del arte.

Se interesan por perfeccionar sus

técnicas artísticas.

|

Nota. Información

tomada de Lowenfeld y Lambert (ob.

cit.). Cuadro elaborado por la autora.

En 1959 fue

fundada en Italia, la Sociedad Internacional de Psicopatología de la Expresión

(ISPE), por psiquiatras europeos algunos

de ellos vinculados en su formación con

Prinshorn. Por otro lado, más tarde, en 1964 empiezan a surgir las

primeras asociaciones profesionales de

arteterapeutas, en Francia la Societé Française de Psychopathologie de

l’Expression y en el Reino Unido la BAAT (British Association of Art

Therapists). En 1969 se funda la AATA (American Art Therapie Association) en

EEUU que actualmente posee programas de formación en el área y publica Art

Therapy: Journal of the American Art Therapy Association.

En 1973 se crea, dentro del Centro

Psiquiátrico Nacional de Río de Janeiro, el Museu de Imagens do Inconsciente a

cargo del doctor Nise da Silveira, con más de 300.000 obras.

En 1991 se funda el consorcio de

universidades ECARTE (The European Consortium for Arts Therapies Education),

que reúne a diversas universidades y cuyo propósito es regular los cursos de

formación en las diferentes terapias artísticas a nivel europeo. Actualmente lo

componen 32 miembros de 14 países europeos.

En Gran Bretaña desde 1999 la

Arteterapia cuenta con un estatus profesional reconocido dentro del servicio de

sanidad.

Las iniciativas que se han

desarrollado en Perú las vemos identificadas como Terapia de Artes Expresivas

vinculada a la propuesta realizada por la Dra. Natalie Rogers, hija de Carl

Rogers, quien propone la Terapia Expresiva Centrada en la Persona a partir del

principio de que el arte y la expresión sirven al crecimiento personal y

grupal. (Guadiana, 2003).

En Venezuela fue usada la

Arteterapia con resultados muy positivos, en 1999, cuando la lluvia inundó gran

parte del estado Vargas y las pérdidas fueron eminentes, tanto materiales como

humanas. Gutiérrez (s.f.), trabajó con niños y niñas diagnosticados con estrés

postraumático y su experiencia (apoyada en el enfoque psicoanalítico) ha

permitido conocer las posibilidades terapéuticas del arte dentro de nuestro

propio territorio y adaptadas a diversas particularidades.

De igual manera existen centros

reconocidos que se dedican actualmente a la terapia artística como la Conexión

Red de Apoyo Humano, ubicado en Chuao, Caracas, con Terapeutas Artísticos que

atienden diversas dolencias y trastornos (como ansiedad, depresión y estrés),

apoyados en un equipo multidisciplinario conformado por psiquiatras,

psicólogos, psicopedagogos y terapeutas.

Como vemos, el Arteterapia puede ser

llevada a cabo bajo la dirección de psiquiatras, psicólogos, artistas y

perfectamente pueden ser dirigida también por un maestro de aula, siendo más

eficaz, en casos complejos, contar con la ayuda de un psicólogo, psiquiatra

infantil o neuropsiquiatra, dependiendo del caso.

Es importante dejar claro que el uso de la Arteterapia en la Escuela

debe estar orientado al desarrollo personal y no al trabajo terapéutico ya que

esto no corresponde al maestro.

Un

taller de Arteterapia para niños, por ejemplo, puede ser muy eficaz para la

introversión. La introversión se puede

percibir en aquellos niños o niñas que mantienen relaciones insuficientes con

sus iguales, los evitan, se aíslan y sufren ansiedad social. Puede que no sea

un problema para el maestro, para los otros alumnos ni para la dinámica de la

clase, pero lo es para el desarrollo de la personalidad del niño. Normalmente

estos alumnos presentan baja aceptación social, lo cual no los ayuda en la

solución de su problema, sino que puede empeorar la situación si el maestro o

algún adulto responsable no interviene y ayuda a mermar las dificultades y sus

consecuencias.

He

notado que esta terapia en mi centro refuerza las conductas sociales, ya que

existe una necesidad de compartir materiales con los semejantes para la

creación de una obra individual o colectiva que, usualmente, será un reflejo de

lo que desean expresar pero no encuentran otros medios. Una vez creada la obra,

al no existir “buenos” ni “malos”, “bonitos” o “feos”, se refuerza la actividad

expresiva, con la atención de los otros (docentes y estudiantes), sin que haya

posibilidades de burla o rechazo.

Por

lo general en los colegios hay muchos

estudiantes por aula, lo que dificulta la expresión de las

particularidades y el objetivo diario no es precisamente la expresión, sino el

aprendizaje de la lectura y escritura, así como las matemáticas y otras

materias. El espacio de expresión que ofrece mi taller de Arteterapia facilita

oportunidades para el desarrollo social y emocional de los estudiantes cuyos

efectos positivos se extienden más allá del grupo del taller, lo que incide

directamente en la disminución de las conductas de introversión en los

participantes.

El maestro en una sesión de

Arteterapia, es un terapeuta del arte, lo que significa que es un cómplice del

niño en su aventura creativa y debe aportar asistencia técnica y apoyo

emocional. Debe inspeccionar y responder a los aspectos tanto ocultos como

evidentes de la producción artística y del comportamiento del niño. Por regla

general, no debería interpretar directamente el significado inconsciente (en

cualquier caso ha de recurrir al psicólogo), pero usará sus conocimientos para

asistir al niño en la producción de trabajo artístico que contenga y exprese

material cargado emotivamente.

Está

dentro de las funciones del docente, en las sesiones de Arteterapia, el que

permita a los estudiantes que realicen sus obras en libertad, admitir el

disfrute del proceso creativo sin muchas reglas o instrucciones y aprobar y

estimular la culminación de cada obra. El poder culminarlas y guardarlas en su

portafolio o mostrarlas a sus compañeros y/o familiares, se convierte por sí

mismo en el mejor de los incentivos. Esto es importante ya que los alumnos se concentran

más porque son ellos mismos los que le asignan la relevancia a lo que hacen,

así que van desarrollando sus niveles de atención acorde a sus necesidades

emocionales e intereses particulares.

El

educador que lleve a cabo el proceso de Arteterapia ha de comprender que las

actividades o técnicas han de ser básicamente adaptadas a cada niño o niña de

forma individual, basadas en sus requerimientos, necesidades e intereses y

procurando que sean siempre de creación

o invención.

No se

deben estimular las copias ni la realización de modelos estereotipados, tampoco

hay trabajos “bonitos” o “feos”, simplemente hay necesidades de expresión y

expresiones plásticas.

Al hacer uso de la Arteterapia con

niños y jóvenes que no estaban acostumbrados a la dinámica escolar,

he podido notar que se logra desarrollar en ellos la motivación intrínseca y se

promovió el desarrollo de un objetivo personal que surgía de sus necesidades

expresivas. Las actividades del taller se convirtieron en tareas significativas

y personalmente relevantes. Su realización les permitió una expresión libre,

algo que con dificultad se lograba en el aula regular.

La

Arteterapia ayuda a que los estudiantes sean capaces de autodirigirse al logro

de objetivos establecidos. Ello les

permite concentrarse en el logro de los mismos al trabajar de manera

sistemática en una obra hasta concluirla.

De esta manera la Arteterapia ayuda a disminuir el déficit de atención

en los participantes.

En mi taller de Arteterapia se promueve que

toda la atención se centre en los momentos de creación y expresión de los niños

con tendencias agresivas, así como al resultado de sus trabajos artísticos: sus

obras. Esto permite que los estudiantes aprendan diversas formas de llamar la

atención, pedir ayuda o expresarse por vías no violentas.

La existencia de talleres como

este en las escuelas sería un paso importante para eliminar la segregación en

el sistema educativo, debido a que se buscan estrategias y espacios incluyentes

para que el derecho de educación para todos sea una realidad y además exista un

aprendizaje colaborativo. No importan las diferencias, todos nos unimos a

través de la creación, ya sea individual o colectiva, y nos respetamos.

Desde mi punto de

vista las

actividades del educador siempre deben estar alineadas hacia el desarrollo de

las potencialidades de los estudiantes, nunca a la atención del estudiante como

un paciente.

El docente en una sesión de

Arteterapia, se convierte perfectamente en un terapeuta del arte y debe aportar

asistencia técnica y apoyo emocional. Tiene que estudiar y responder a los

aspectos tanto ocultos como evidentes de la producción artística y del

comportamiento del niño y usará sus conocimientos para asistir al niño en la

producción de trabajo artístico que contenga y exprese material cargado

emotivamente.

Debe

registrar las expresiones o conductas de los participantes que le parezcan

importantes para el seguimiento y apoyo de cada niño y referir al psicólogo todo

aquello que pueda favorecer la atención que este profesional le ofrece al

estudiante y aprovechar todo aporte que pueda dar al trabajo que realiza el

docente.

Mis

propios resultados obtenidos durante mi experiencia como arteterapeuta, me han

permitido concluir que el arte es una herramienta de gran valor para el

desarrollo emocional y social de todo individuo, por lo que es necesario crear

mecanismos para que se desarrolle como estrategia didáctica a nivel masivo con todos los

estudiantes. Lógicamente, no deberían

postergarse las oportunidades de atención hasta que los niños, niñas y

adolescentes, evidencien problemas en su vida cotidiana o en el aula, que

afecten su rendimiento escolar. Debería

permanecer abierto un espacio para la libre expresión artística en cada

escuela, para cada niño, niña y adolescente del país.

REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

Altman, Julie. (2009) Margaret Naumburg. Jewish Women´s Archive.

[Enciclopedia en línea]. Disponible:

[Consulta:

2009, Mayo 10]

American Art Therapy

Association (AATA) (S.F.) Arteterapia. Disponible

en:

Asociación Chilena de Arteterapia. (s.f.) Arteterapia [Página Web en línea].

2009, Mayo

16]

Covarrubias, Thusnelda (2006) Arteterapia como herramienta de intervención

para el proceso de desarrollo personal. [Tesis] Santiago: Universidad de Chile.

Guadiana, Laura (2003). Las

artes expresivas en la persona: un sendero

alternativo en la orientación y la educación. Entrevista

a Natalie

Rogers. Revista

Electrónica de Investigación Educativa. [Revista en

línea].

[Consulta:

2009, Mayo 14]

Gutierrez, Marjorie (s.f.)

Aproximación al arteterapia desde una escucha

psicoanalítica. Fort-da. [Revista en línea].

Disponible: http://www.fort-da.org [Consulta: 2009, Mayo 14]

Kramer, Edith (1982). Terapia a través del arte en una comunidad

infantil.

Buenos Aires: Editorial Kapelusz.

Kramer, Edith (1985). El arte como terapia infantil. México:

Editorial Diana.

Lowenfeld y Lambert (1980). Desarrollo de la capacidad creadora.

Buenos

Aires:

Editorial Kapelusz.

Pacheco, Manuel (2008).

Arteterapia una disciplina de lo espiritual. Tecnic

2009, Mayo 14]

Piaget y otros (1971). Los estadios en la psicología del niño. Buenos Aires:

Nueva Visión.

Pillow; B.H. (1998) Young

children’s understanding of attentional limits. Child

development.

Ontario: Blanton.

Rice, Philip (1997). Desarrollo humano. México:

Prentice-Hall.

Romero, Beatriz (s.f.). Arte

terapia. Otra forma de curar. Revista

Educación y

Futuro [Revista en línea]. Disponible:

Silva, Penélope (2009).

Arteterapia: vívida expresión del mundo externo.

Vecino Saludable,

32, 20-21.

Torres, Eduardo (2005). Taller de arte terapia en el tratamiento de una

adolescente con fobia social. [Trabajo en línea]. Disponible:

Varea (2000) El rol docente. Contexto Educativo. Revista Digital de

Educación y Nuevas tecnologías. Año IV

- Número 21.

11].

.jpg)